وأظن أن دهشتي بقراءته، مصدرها أمران. الأمر الأول، افتراق علي عن أقرانه لغوياً. فهو يجمع حرصاً على ميزة سيولة العامية المصرية ولسانها، ويقيدها في الوقت نفسه، بفصحى صارمة، لا ندري تماماً نسبها، ولا نمسك بمرجعيتها. كأنها “محاكاة” معاصرة للنثر القديم، أو هي مستلة من رواسب ثقافة شعرية. والأمر الثاني، أن الكتاب هو رواية كاملة وقد جرى تفكيكها لا بناءها. ويبدو أنه فعل ذلك عمداً، ليكون شغله اللغوي وأسلوب قصّه وعالم حكاياته، معاً، اقتراحاً لخيانة السائد في تأليف الروايات الرائج راهناً على نحو ممل ومحبط.

وأحسب أن تفكيك الرواية (والإيحاء بوجودها كجسد حكائي ونصّي)، يتصل على نحو أو آخر، بفساد أي ادعاء بالتماسك العمراني والاجتماعي. فراهن مصر (وبلداننا والعالم) إنما هو تداعي الأشياء وفوضى المعاني. الزمن نفسه غير قابل للقياس. وعليه، يصير عمران الرواية عشوائياً بدوره.. أو كاذباً. لذا، تحاشى أحمد شوقي علي “العشوائية” و”الكذب”، وكان على روايته أن تبقى هكذا متوارية، متحرّرة ومفككة ونزقة.

مدار حكاياته كلها، يدل عليها استهلال الكتاب: “الآل: السراب. وآل الرجل: أهله وعياله، وأتباعه وأنصاره” (المعجم الوسيط). فهي كلها عن الأسرة والأقارب، سلالة الراوي وأهله. وفي الوقت عينه هي سراب وعبث وخواء في معنى صلات الرحم، بل وثقل وطأتها وقسوتها.

الغواية في هذه القصص، وعلى نحو مفارق، هي اللغو.. الأحاديث والكلام الذي يتحول إلى دوامة وورطة وسوء فهم. الكلام لا يعبّر عن أي مشاعر بل يكتمها. هذا هو مأزق العلاقات الأسرية كلها: كبت العواطف والاستمرار في اللغو. إنها مهمة شاقة في منح الثرثرة قوة أدبية، إيحائية وجذابة. فالكلام هنا ليس لغة، مجاني، ومع ذلك يملك سلطة قاهرة تمنع اللغة من التشكل. ألهذا بات من الصعب على الأفراد (في الواقع وفي الأدب) أن “يقولوا” حقاً، أن يقرروا ويختاروا، وأن يعبروا بوضوح عن مشاعرهم وأفكارهم، أن يكتبوا؟ بدا ذلك واضحاً في نص “ما اجتمع على عنق الديك” بما فيها من استعادة متكلفة لدوستويفسكي وروايته “الجريمة والعقاب”.

بالتوازي، هناك الفضيحة الصغيرة، مركونة في كل نص. أو بالأحرى في أعماق ذاكرة طفولية، ولا يمكن محوها. مؤلمة ومخجلة وإن كانت على الأغلب نتاج البراءة أو القدر. شخصياً، تحيلني بعض النصوص (خصوصاً “الألف سنة” و”ما خلّفه الميت”) إلى وقاحة جورج باتاي ونثره، حيث البوح والكتابة صنو الرغبة واللذة. فالحكاية غالباً تأتي بلا تبرير أو شرح، وليس بالضرورة أن تحمل طرافة أو كآبة. إلا أنها بالتأكيد تبطن المتعة والخوف، الجنس والموت. وللدقة: بلا واو العطف.

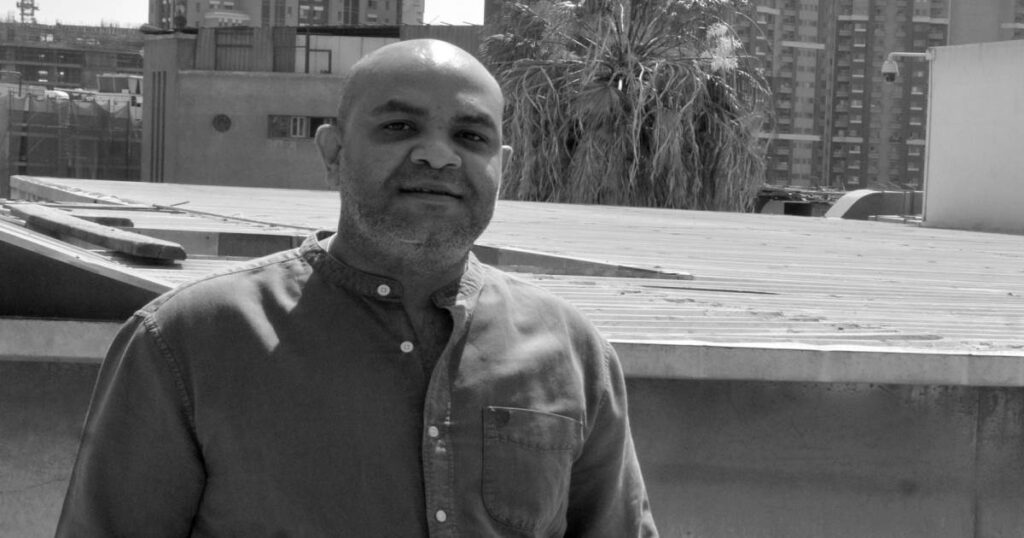

أبعد من ذلك، أيقنت أن أحمد شوقي علي، يكتب كإدمان على الحكي/الكتابة. يقول: “أحكي من دون تدبير مسبق لما سأحكيه، للحكاية نشوة لا يعرفها إلا الحكّاء”. لكن إذا كنا عالقين -حسب تصوره- “في يوم طويل، لا يكرر نفسه، هو فقط اليوم ذاته لا يريد أن ينتهي”، فلا شيء يبقى للكتابة سوى التعب السقيم والضجر الوجودي. وبهذا المعنى، صار الأدب أكثر صعوبة في يكون روايةً مرحة أو مأسوية أو ذات معنى أصلاً. هذا بالضبط ما جعلني أقرأ “معجم المفردات العادية”.