على رغم أن ثمة كثيراً من المظاهر التي تشير إلى عكس ذلك، فإن الكاتب المغربي في اللغة الفرنسية الطاهر بن جلون كان في دزينات الكتب والدراسات والروايات التي وضعها طوال ما يزيد على نصف قرن من الزمن، من أقل كتاب جيله، وبتحديد من أقل كتاب الشمال الأفريقي في اللغة الفرنسية، حديثاً عن ذاته، بل لنقل حديثاً مباشراً عن ذاته. ومن هنا كان لا بد له أن يفعل ذلك يوماً، وهو أمر أقدم عليه وقد أربى هو نفسه على الـ60 سنة، عبر كتابين أصدرهما في فترتين متقاربين هما “إلى الوطن”، ولكن أيضاً “حول أمي” الذي أصدره في عام 2008.

صحيح أن أول هذين الكتابين حقق نجاحات تفوق نجاحات الكتاب الثاني، والذي نتناوله هنا، لكن “حول أمي” سيبقى واحداً من أقوى وأجمل الكتب في مسيرة صاحب “هرودة” و”أقصى درجات العزلة” و”الليلة المقدسة” (“ليلة القدر” في الترجمة العربية) و”ابن الرمل”. ولئن كان “إلى الوطن” يستكمل سلسلة الكتب التي زاوج فيها بن جلون مواهبه الروائية بالبعد التقني في علم النفس الذي كان اختصاصه الأول المنسي الآن، فإن “حول أمي” يمكن اعتباره الكتاب الذي يعرفنا بأكثر من أي وقت مضى، ليس تحديداً على أم كاتبنا، بل على كاتبنا نفسه الذي يبدو وكأنه انتظر كل ذلك الزمن كي “يعري” نفسه أخيراً ولو بطريقة مواربة.

الأم بديل للذات

صحيح أن الكاتب لا يوضح هذا الأمر بما فيه الكفاية، ومن الجيد أنه لم يفعل ذلك، لكن كل ما في الكتاب يدل عليه، ولو غالباً من طرف خفي، وربما أيضاً عبر غموض يكتنف العلاقة بين الابن والأم، ومن خلال قسوة ملحوظة و”مرفوضة” في بعض الأحيان تغمر توصيف الابن لأمه، بل لعل في مقدورنا أن نقول إن بن جلون إنما يصف نفسه في مستقبل أيامه القريب ومخاوفه المستقبلية من خلال وصفه حاضر الأم وحياتها بعيداً من كليشيهات الأمومة – البنوة المعهودة، بما في ذلك تقديس الأم والزعم بالتغلغل العميق في شخصيتها.

ومن هنا لن يطول الأمر بقارئ الكتاب قبل أن يدرك أن هذه الأم لم تعد تعرف أين هي الآن. أهي في فاس أم في طنجة، في زنقة علي باي أم في حي المخفية، وهي لئن كانت تتجول في مكان لا يبعد كثيراً عن بيتها فإنها تجهل ما إذا كان هذا المكان في “مدينة الألف لغة” أم في “مدينة أجمل مقبرة في العالم”. وهل هي الآن في عام 2000 أم في عام 1944. وذلك ببساطة لأنها تخلط كل شيء بكل شيء، تماماً كم يبدو أن الابن نفسه سيفعل بعد زمن مقبل. الماضي يعود إليها نتفاً نتفاً. والحاضر لا يبدو أنه يهمها على الإطلاق. أما العالم الذي يخيل إليها أنها تعيش فيه فعالم تغزوه أشباح الميتين، تماماً كما يحدث للراوي أن يجد نفسه، في أحلامه أو كوابيسه لا فرق، محاصراً من قبل مئات الشخصيات التي تملأ رواياته ويكون هو – أو لا يكون – مخترعها. إنها كما يقدمها لنا الكاتب آخر مراحل الحياة حين يجد المرء نفسه على أهبة التسلل من الحياة الدنيا إلى الأبدية وغالبا على أطراف أصابعه، وربما في غفلة ممن انتدبوا أنفسهم لمرافقته في ساعاته الأخيرة، لكنهم دائماً ما يحاولون التسلل تاركينه لمصيره.

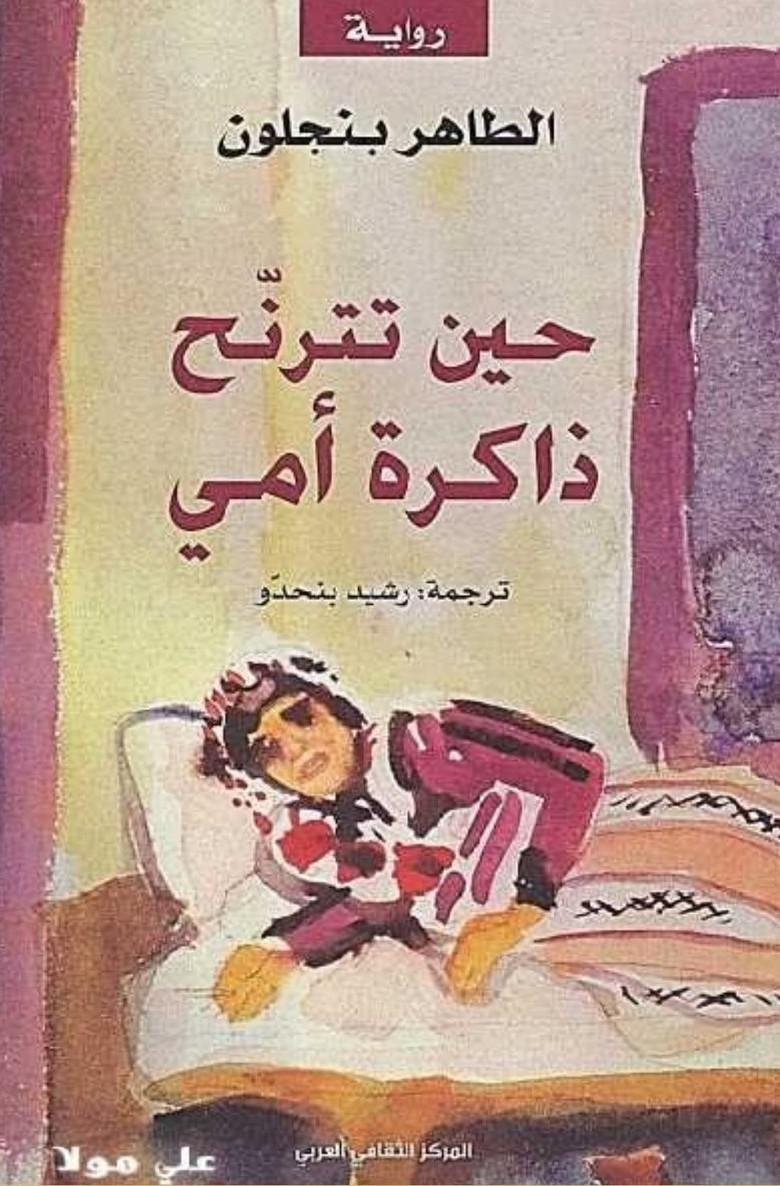

كتاب بن جلون “حو أمي” صدر بالعربية بعنوان “حين تترنح ذاكرة أمي” (المركز الثقافي العربي)

اكتشاف الذات

ترى هل نحن بعيدون هنا عن القول إن الطاهر بن جلون، في معرض اكتشافه أمه في هذا النص الشاعري، إنما يكتشف ذاته من خلال أمه؟ ويكتشف مدن طفولته وصباه والبيئة المحيطة به، وتعود إلى ذاكرته مئات المعلومات الصغيرة، والتي قد لا تكون لها أهمية إلا في مضمار رسمه العلاقة مع أمه ومع ما تبقى راسخاً في ذاكرته من تفاصيل تلك العلاقة. ومن هنا حين تكثر استعادة الكاتب للقطات ومشاهد من أفلام لم تبارح ذاكرته، وربما فعلاً في تلك الحياة – وهي لقطات ومشاهد يستعيدها من خلال استعادته تفاصيل حياة أمه وتخبطاتها – لن يفوتنا أبداً ابتعاد تلك التفاصيل عن أمه سنوات ضوئية، لكنها ترتبط بحياته الشخصية. ومن ذلك مثلاً حين نجدنا فجأة في النص أمام ذكرى من رواية وفيلم “أنشودة ناراياما”، حيث يذكرنا بن جلون بطقوس يابانية تتحدث عن توجه الياباني إلى الموت ما إن يبلغ الـ70 ويشعر أنه يفقد وعيه وإدراكه معاً… أي علاقته بحياته.

وفي هذا السياق نجدنا من ناحية ثانية أمام تذكير بن جلون لنا باسكتش شديد القسوة في فيلم “الوحوش” الإيطالي وفيه يصحب ألبرتو سوردي أمه بلطف ومرح في سيارته لإيداعها، من دون أن تنتبه، في مأوى للعجزة يمثل مرحلة انتقالها من الحياة إلى الموت. والحال أن نصي بن جلون هذين، المستقين من كتابه عن أمه، يبدوان من القسوة والغرابة من منطلق أنهما يضعاننا على عكس التيار من ذلك التبجيل للمتقدمين في العمر في شتى المناطق الأفريقية تبجيلا يجعل الأبناء يصرون دائماً على إبقاء العجائز في آخر سني عمرهم في منازلهم حتى ساعاتهم الأخيرة أي حتى موتهم الذي ينقلون بفعله من بيتهم الحقيقي في الحياة الدنيا إلى ديار الخلد في آخرتها نقل الملوك من مكان مقدس إلى مكان آخر أكثر تقديساً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بين “يما” و”يا ولدي”

يخبرنا بن جلون في نصه أن تلك الأم التي كان يناديها “يما” كانت تسميه “يا ولدي” منذ طفولته المبكرة، وحتى رحيلها، إلى درجة أنه كان يخيل إليه أنها لم تعرف له أبداً اسماً آخر. ويعترف أنها أورثته طبيعتها الملحة وقلقها المقيم مع أنه يعتقد أنها كانت تتعمد تركه من دون رعاية حقيقية منذ طفولته، لكنه يلاحظ لاحقاً كيف أنها ما إن تلتقي به، في أيامها الأخيرة لاحقا، كانت تبادر إلى التشكي من أن رفاقه لم يعودوا، ومنذ زمن طويل، يسألون عنها أو يهتمون لأمرها. وكانت تلك الشكوى تزعجه ويعترف أنها كثيراً ما أثرت سلباً على علاقاته مع أولئك الرفاق. أما هي فكانت لا تلبث بعد استعراض شكواها أن تخبره أن أمرهم لم يعد يهمها طالما أنه معها الآن. طالما أنها قادرة على رغم اقترابه من الـ60 على أن تطعمه بيدها وكأنه طفلها المدلل. ترى أوليس هو أصغر أولادها على أية حال؟

مهما يكن من أمر لا يورد الكاتب شيئاً عن حوارات تدور عند تلك المرحلة النهائية بينه وبين أمه، لكن ثمة استعادة لما يمكننا اعتباره ديالوغاً يتحدث فيه كل منهما على سجيته من دون أن يتوقع من الآخر أن يجيبه أو يبدي في الأقل ما يشي بأنه أنصت إليه، بل إنه غالباً ما يحدث له خلال تلك “المبادلات الصوتية” بينهما أن يستعيد في ذاكرته مجموعة من تلك الأنشودات التي كانت تهدهده بها في طفولته، أو تلك الأخرى التي كانت تسأله أن يغنيها لها حين تكون صافية البال ويكون هو قد عاد من المدرسة وكله حماسة لما تعلمه في يومه. وفي مثل تلك السطور من الكتاب قد يكون من الأمور العادية أن تنتقل إلى القارئ عدوى الاستماع إلى موسيقى رائعة لم يؤلفها أحد ولا تعزفها سوى رياح الربيع التي كانت تزعج الوالدة بصورة متواصلة. ولعل مدمني قراءة نصوص الطاهر بن جلون يتذكرون هنا مشاهد من هذا النوع تأتي في كتاب سابق له يتحدث عن حياته العائلية في طنجة “أيام هادئة في طنجة” كما يتذكرون كيف أن الكاتب نفسه كان الأقل حضوراً في ذلك الكتاب ما ترك القراء أمام جملة أسئلة يبدو الكاتب في “حول أمي” وكأنه يسعى إلى محاولة الإجابة عنها، فينجح، ولكن ضمن حدود.