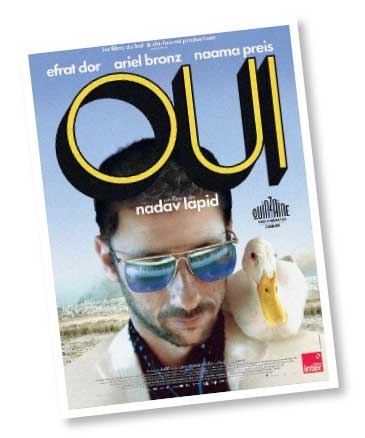

حالما أُعلن عن فيلم الإسرائيلي نداف لابيد، «نعم» (Yes) ضمن قسم «أسبوعا المخرجين» في مهرجان كان السينمائي الأخير، سعدتُ نوعاً ما لأن فيلماً جديداً للابيد سقط عن الاختيار الرسمي للمهرجان. فما كان يتوقع أحدنا أن يكون الفيلم في موقع أقل من «المسابقة»، أو في أسوأ الأحوال قسم «نظرة ما». لكن مشاهدة الفيلم يمكن أن توحي بسببين أوديا به إلى تظاهرة غير رسمية، لكنها أكثر جرأة، هي «أسبوعا المخرجين». هما الشكل غير التقليدي للفيلم، أي تجريبيته نوعاً ما ومغامراته البصرية، الممتازة عموماً، وكذلك سياسيته المباشرة والمفرطة، هو ما يتجنبه المهرجان في أقسامه الرسمية، خاصة أن هذه السياسية كانت شديدة الانتقاد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الفيلم ممتاز إذن، وفيه تجريبية متقنَة، لكن غير ملائم لمسابقة رسمية، بسبب شكله ومضمونه. وهو، بسياسيته ذاتها، فيلم صهيوني تماماً. هذا ما يهم هذه المقالة، بدءاً من السطر التالي.

لم يتغير شيء في نظرة لابيد تجاه الفلسطيني في أفلامه، هي النظرة الإعمائية. كنت أشرت إلى ذلك بوصفه عنصراً أساسياً في المقالة عن كل من فيلمَيه الأخيرين، عن فيلمه «مترادفات» بعنوان «حين تحاول السينما إنقاذ الدولة من الجيش» («القدس العربي» 29 أبريل/نيسان 2019)، وعن فيلمه «ركبة عهد» بعنوان « الاستلاب كثابتٍ صهيوني» («القدس العربي» 25 أكتوبر/تشرين الأول – 2021). وليس هذا المخرج في ذلك حالة استثناء، إنما هو خط رئيسي وثابت للصوت الأدبي والسينمائي الإسرائيلي، المنتقد لسياسات حكومية. هو صوت يعلو ويعلو انتقاداً لسطوة الجيش والمتدينين، في محاولة لإنقاذ دولة معاصرة أوروبية الطابع (أشكينازية) تقع خطأً في شرق المتوسط، يعلو فيتلاشى حتى يختفي الصوت الفلسطيني المنتقد لعموم النظام الصهيوني في فلسطين.

في «نعم» يحصل موسيقيٌّ إسرائيلي على فرصة تلحين نشيد وطني جديد للدولة العبرية، يتماهى مع الحالة الجديدة للدولة بعد أحداث 7 أكتوبر، وهي حالة انتصارية منتشية بالقتل. يتقدم الفيلم في حالة صراع نفسي لدى الموسيقي الذي سينصاع أخيراً. يستوحي لابيد قصته من أغنية خرجت بعد بدء الحرب الإبادية بأيام، يؤديها أطفال، وهي إعادة صياغة لأغنية كلاسيكية لدى الإسرائيليين تتناول، كذلك، الجيش المضحّي، لكن بنفَس جنائزي لا انتصاري.

للفيلم بداية مشهدية مبهرة، ألوان وموسيقى ورقص وصخب، حتى اللاتقليدية في المونتاج كانت، كالمشهدية الافتتاحية، في خدمة التشويش على المسلمات الكامنة في الفيلم، ملقيةً بالضوء الساطع، والملوَّن، على عناوين ظاهرة قد لا يخرج المُشاهد بغيرها من الفيلم. الظاهر هو الانتقاد الحاد للحرب، الكامن هو ما تحمله الحرب من مآس إلى الإسرائيلي. لكن تفاعلُ الظاهر والكامن معاً، يجعل من الفيلم العلاجَ الذي انتظره الكثير في أوروبا، والغرب، ممن لا يجدون مبرراً للوقوف مع إسرائيل في حربها الإبادية وممن لا يجدون أي مبرر للوقوف مع الفلسطينيين حتى في حرب إبادة تستهدفهم. لا مَخرج أخلاقياً (للإعلام الفرنسي مثلاً، ولابيد مواطن فرنسي كذلك) من هذه المعضلة العنصرية البورجوازية البيضاء سوى بإسرائيلي يشبه الأوروبيين ينتقد إسرائيل. بذلك تنغسل ضمائرهم بعيداً عن الفلسطينيين، بينهم وبين بعضهم، بِيضاً ببِيض.

في الفيلم، كما في أي سردية إسرائيلية تنتقد إسرائيل ضمن سقف لا يتخطاه إلا من نبذ الدولة، سقف هو المصلحة العليا للدولة العبرية، التي يختلف اثنان من بينهم على الطريق إليها، لكن لا عليها كوِجهة، في الفيلم ضحية عنف الجيش الإسرائيلي هو إسرائيلي آخر أقل عنفاً أو رافضاً له، آخر يسعى للعيش على المسلمات ذاتها، التي وصلت بالعنف ذاته قبل عقود، وواصلت البقاء بممارسات عنفيّة لم تتوقف. العنف إذن جزء من بنية الحياة السلمية، الضامن لها، التي يعيشها الإسرائيلي الرافض ظاهرياً للعنف، الرافض للجيش، الرافض للحرب على قطاع غزة. هو رفضٌ لأولويةٍ هي مدى انعكاس العنف على الفرد الإسرائيلي، العلماني الأوروبي، الذي يعمل في الهاي – تيك نهاراً ويرقص في حفلة تيكنو ليلاً، أو الفنان الموسيقي هنا في الفيلم، عازف البيانو.

مسألة الضحية للعنف العسكري هي مسألة إسرائيلية داخلية وحسب، تبدأ هناك وتنتهي هناك. لا يخرج فيلم نداف لابيد عن هذه المعادلة، كما لم تخرج أفلامه السابقة، هو طفل مدلل لدى الإعلام الفرنسي، هو النموذج الأشد إنسانية في ما يرونه نزاعاً معقداً في الشرق الأدنى، هو الضمير الأوروبي بالنسبة لهم، فهو ليس من المتدينين اليمينيين الإسرائيليين، وهو طبعاً ليس فلسطينياً، فالأخير مشكوك بمصداقيته مهما قال، ومهما تلَبرَل.

لا يخرج الفيلم إذن من معادلة مغلقة تقول إن ضحية الإسرائيلي هو إسرائيلي. إشارة سريعة يمكن أن تكشف ذلك، فغزة في الفيلم تكون خلفية ضبابية، بعيدة، نسمع فقط أصواتاً لما تبدو نشرات إخبارية فيها صرخات، نسمع قصفاً، لا نرى ولا نعرف تفاصيل، لأن التفاصيل في مكان آخر، فبحديث مع صديقته القديمة، في السيارة، تروي له (ما أشيع من أكاذيب) عن ممارسات اغتصاب وقطع رؤوس وغيرها يوم السابع من أكتوبر، تذكرها كحقائق ترميها في وجهه قبل أن تنهار باكية (في لقاء تلفزيوني فرنسي مع لابيد تقول إحدى المعلّقات إنها وغيرها انهرن بكاء خلال هذا المشهد)، ينزل هذا الموسيقي من السيارة ويردد الفظائع ذاتها، اكتراثاً زائداً من المُخرج في حال تاهت عن سمع أو انتباه المُشاهد أول مرة، لانشغاله بالبكاء ربما. هنا توجد تفاصيل، هنا توجد مشاهد يتخيلها أحدنا، لفظاعات أشار لها لابيد في فيلمه من دون أن يشكك بها، وإن انتشرت تحقيقات صحافية قبل أكثر من عام فنّدت تلك الادعاءات. يخرج أحدنا من الفيلم معتقداً بتلك الصوّر كمسلمات بُني عليها، ومعتقداً بأن إسرائيل في حربها تردّ على ما ارتُكب في ذلك اليوم، حسب الفيلم وحسب السردية الصهيونية. ليكون الفيلم في ظاهره إدانة لانزلاق أخلاقي للجيش، الذي رد على تلك الهجمات، وفي باطنه، وأصله، إدانة للطرف الفلسطيني من خلال تكرار فتكرار لما ثبت أنها أكاذيب.

هنا مكمن هذه السردية، مسلمات لا إثباتات عليها في الواقع، تمر في الفيلم الخيالي، تبقى في أذهان المشاهدين، لأن مواقف أخرى ستُبنى عليها، تبقى إذن وتترسخ، كأساسات لما يرويه الفيلم. في النهاية، لا مكان لمشاعر سوى الإعجاب التام، الخارق، بهذه الشخصية الموسيقية، التي استطاعت أن تتفوق على غضبها القومي، وتنحاز لإنسانيتها وترفض الحرب، فتتردد في تلحين النشيد الانتصاري الداعي لإبادة أهل غزة واستعادة أرضهم. فيكون نداف لابيد صوتاً أبيض للضمير الذي ينتظره أبيض آخر يبحث عن كيف يرفض الحرب من دون أن يضطر للتعاطف مع الفلسطينيين. لابيد قدم هنا حلاً لأزمة الضمير الغربية: ارفضوا الحرب وتضامنوا مع إسرائيلي يعاني صعوبات في رفضها، تضامنوا معه لأنه يفعل، لأنه متفوق أخلاقياً، لأنه يشبهكم. لأنه من بين كل هذه التعقيدات، الضحية التي يمكنكم التماهي معها.

لا ينتقد الفيلمُ الحربَ إلا من منطلق استنكاري في أن دولة إسرائيل لم تبقِ على تفوّقها الأخلاقي فانجرّت إلى الحرب، فاضطرت إلى الحرب وأفرطت فيها (نذكر عبارة غولدا مئير بأنها لن تسامح العرب على إجبارهم إياها وجيشها على قتل الأطفال). هذه الحرب الإبادية زعزعت خطاب التفوق الأخلاقي لدى الجزء من الإسرائيليين الرافضين للحرب، تفوقهم على الجميع: الداعين للحرب والقائمين عليها من الإسرائيليين، وضحاياها من الفلسطينيين. سردية التفوق الأخلاقي هذه والتي تحفظ لهؤلاء مكانة الضحية، لا تقل كارثية عن جندي يردي فلسطينياً قتيلاً، فهي سرديةٌ تُمثّل بالقتيل، تلقيه جانباً لاحتلال مكانه، بل لاستعماره فهي تبنى على هذا المكان كل سرديتها، وخطابها الإنساني. الإسرائيلي في «نعم» يسلب مكانة الضحية من الفلسطيني.

الضحية صارت إسرائيلية إذن، صوت الضحية وكلامه صارا بالعبرية. حالة الضحية التي فُرضت على الفلسطيني الراغب بالتخلص منها أصلاً، استعمرها، كذلك، الإسرائيلي، وبدأ من هناك كلامه عن ضرورة أن تكون الدولة أكثر تماهياً مع حالة التفوق الأخلاقي المتوقَّع منها، فلا ترتكب المجازر. شخصية في الفيلم يمكن أن تلخص هذا الاستلاب لموقع الضحية، لا بكونه استلاباً، بل استحقاقاً للإسرائيلي، تقول محتجّة: الناس تُفجَع بما تعرفه عن العيش في غزة، لكنها لا تعرف ما يعني أن تكون إسرائيلياً». أما السياق فهو أنك في حال صدمت بما تعرفه عن العيش في غزة، فأنت لا تعرف شيئاً عمّا يعيشه الإسرائيلي الرافض للحرب. الإسرائيلي هنا ليس وحسب، إذن، ضحية الجيش الإسرائيلي، بل هو كذلك، وبشكل ملتوٍ، ضحية للقتيل الفلسطيني. القتيل الذي لم يترك مكاناً لتعاطف العالم مع الإسرائيلي الخجِل من حرب حكومته، القتيل الذي لم يستوعب جسدُه المثقوب، وأشلاؤه المترامية، نفسيّة الإسرائيلي، لم يتفهّم تضحياته هو الآخر كذلك. فما كان من المُخرج سوى أن أزاح الجثة ليستلقي بطلُه على الركام مكانها.

الضحية هنا إسرائيلية، حتى صوت الضحية الفلسطينية في حرب إبادية تم الاستيلاء عليه، استعمره طرف آخر هو إسرائيلي، وهذا الاستيلاء على صوت الضحية، قدّم الحالة الإسرائيلية الرافضة للحرب بوصفها الأعلى أخلاقية من طرفين «متحاربين» لا أحد فيهما يفوق الآخر أخلاقية.

الفيلم صهيوني تام، بكل خبثه، عنيف تام، بكل فجوره، ولا يحتاج أن يترجم سينمائياً خطاباً لنتنياهو أو تعليقاً لبن غفير كي يكون عنيفاً. الفلسطيني هنا غائب، ضحية مختفية لا ملامح لها ولا صوت، فلا تماهي ولا تضامن ولا حتى تعاطف يمكن لمشاهد أن يلمسه مع من لا ملامح ولا صوت له، الفلسطيني في الخلفية، تفصيل لكن لا بد منه سياقياً، هو معلومة تاريخية مزوَّرة. الفلسطيني هنا مكمّل لصورة الإسرائيلي، بل موضّح من خلال غيابه، لصورة موسيقي إسرائيلي تمتلئ الشاشة بها من أول المَشاهد إلى آخرها، وقلّة الشخصيات وسّعت من ذلك الامتلاء. الفيلم صهيوني، ببساطة لأنه لا فلسطيني فيه، فإسرائيلي آخر، غير العسكري، استولى على موقع الضحية.

أرى أمامي جندياً إسرائيلياً يقتل فلسطينياً، فيأتي آخر، لنقل اسمه نداف، يزيح جثة الفلسطيني الملقاة ويستلقي مكانه، ويبدأ بالصراخ والبكاء من تروما سبّبها له ذلك العسكري، ثم يلوم العالم الذي لا يراه يتقلّب على التراب بهلواناً، بقدر ما يرى دمَ القتيل وأثره.

كاتب فلسطيني/ سوري