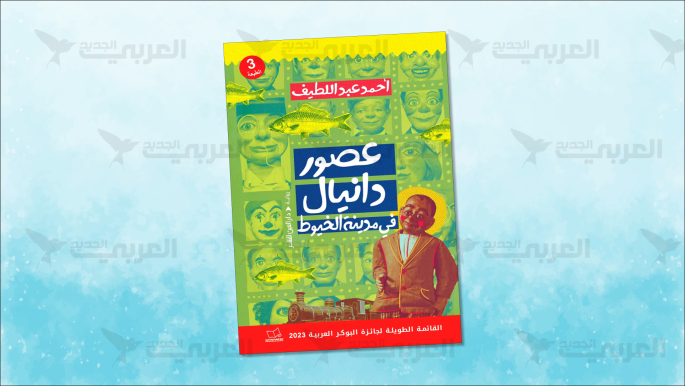

لا يُعلن القائمون على جوائز ساويرس الثقافية (المصرية)، في كل فئاتها، حيثيّات تكريم الأعمال الأدبية الفائزة بها. وهكذا، لم نعرف، بالضبط، دواعي أعضاء لجنة التحكيم الخمسة (مقرّرها محمود الورداني) لأفضل عمل روائي لمنحها، في الدورة ال21 قبل أيام، لرواية أحمد عبد اللطيف “عصور دانيال في مدينة الخيوط” (دار العين للنشر، القاهرة، 2022). وليست هذه الإشارة هنا للتهوين من القيمة الفنية المتحقّقة في هذه الرواية وخياراتها السردية والجمالية، بل للتنبيه إلى أنه كان مُستحسناً إعلان ما رأته اللجنة يؤشّر إلى هذه القيمة، بل وأيضاً إلى أن الكاتب (والمترجم) قاهريّ المولد (1978) يخوض في مغامرةٍ تذهب بعيداً في التجريب، بناءً وحكاية وسرداً ومروياتٍ ووقائع و…، فروايته هذه صعبة، يحتاج تفكيك مساراتها أناةً في القراءة. وعندما يبني صاحبُها حكايةً تجتمع فيها الكابوسيّة والغرابة واللامعقولية (والعبثيّة) مع الحُلمي والواقعي والمتخيّل والذهني، فإنه لا يشقّ مجرىً يخصّه، فقد فعل مثل هذا غيرُه قبله وبعده كتّابٌ من الجيل الراهن للرواية العربية الحديثة وبعض أسلافهم، إلّا أن قليلين نجوا من متاهات هذه الغواية، عندما استسلموا لها، فأخذتهم إلى ما ظنّوه تجريباً بحق، ومغايرةً في القصّ والسرد، واختلافاً يضيف جديداً، فيما الأمور غالباً ليست على هذا الحال. والقول هنا إنّ “عصور دانيال…” أمسكت بالمعادلة، العويصة بعض الشيء، ففعلُ التجريب (أو غوايته) فيها لم ينزع عن الرواية حرارة الإمتاع، ولا خيطَ التتابع الذي يلملم القصَّ كله، في بعثرته بين أزمنةٍ وعلى وقائع متداخلة، وفي حكي الراوي الذي يبدو أكثر من شخص، ووجود اثنين صاحبَي اسم دانيال. وإذ في الوُسع التثنيةُ على إتقان الكاتب هذه “اللعبة” في روايته السادسة هذه، وفي تيسير “مفاتيح” لها، لا بأس من إشارةٍ هنا إلى عدم اقتناع صاحب هذه التثنية بأي تسويغٍ لانعدام علامات الترقيم في غير فصلٍ في الرواية.

كأن الرواية العربية، منذ أزيد من عقدين أو أكثر قليلاً (هل نقول منذ بدء الألفية؟)، في حال التخمة الواسعة لها كتابة ونشراً ومقروئيةً، تعبُر في تحدٍّ كبيرٍ مع أنساقها التي استقرّت عليها طويلاً، مع مختلف الخيارات التي طاف فيها نجيب محفوظ ومجايلوه وجيلان بعدَهم. والبادي أن روائيين ثلاثينيين وأربعينيين (وخمسينيين؟)، في غير بلدٍ عربي، في المشرق والخليج والمغارب، يفتّشون، في إصداراتهم، عن آفاقٍ أخرى، انعطافيةٍ، ولو حادّةٍ أحياناً، تخرجُ عن مسارٍ عريضٍ صار ممأسساً في الكتابة الروائية العربية، يقترحون ممكناتٍ وعوالم وفضاءاتٍ وطرائق كتابة. ومؤكّدٌ أنهم، في محاولاتهم وطموحاتهم، ينجحون ويُخفقون، ويثرثرون ويبدعون، ويدّعون ويتواضعون. والمقترح هنا على الذين يستسهلون الآراء المعلّبة والمسبقة، ولا يبذلون أي جهدٍ في استكشاف ما يكتبه الشباب المتحدّث عنهم (لن أذكر أي اسم احتراساً)، ويقيمون على قراءاتهم منتجات الرواية العربية في عهدها السابق، والذي كان قوياً وزاهراً، طبعاً، أن يُطلّوا على كثيرٍ غنيٍّ ومدهشٍ وجديدٍ ومختلفٍ ونوعيٍ في اللحظة الخاصة، والمشتعلة، التي تعبُرها حالياً الرواية العربية. وبشأن كثرة المنتوج، والخفّة في بعضه، وبشأن حديث الجوائز المملّ، هذا كله في هامش المسألة، ولا يليق التذرّعُ به، فليكتُب من يشاء أي روايةٍ يشاء ولينشُرها، ولا يجوز التعالي المسبق على أي أحد. لنقرأ أكثر، ولنعرف ونتعرّف. المسألة بالضبط في نقصان النقد وتقصيره (ومجاملاته إن شئت)، فوظيفتُه أن يتابع ويعلن صافرات الأهداف والأخطاء والارتكابات وضربات الجزاء، أن يشرّح وأن ينير. أما الجوائز، فمحمودٌ منها أنها دلّتنا، أحياناً، على نصوصٍ باهرةٍ لشبابٍ لم يحظوا بأي إشهارٍ لأسمائهم، ودلّتنا، في الوقت نفسه، على نصوصٍ متواضعة. وهذا يحدُث في كل العالم، فروائيون أُعطيت لهم جائزة نوبل للآداب لا يستحقّونها، ونصوصُ روائيٍّ أردنيٍّ راحل اسمه زياد قاسم أكثر أهمية من نصوص بعضهم.

افتتح أحمد عبد اللطيف، في “عصور دانيال …” روايتَه المختلفة، الجديدة الحارّة، بمذبحة دُمى في مدينةٍ ما، أقام رعباً ظاهراً، أومأ إلى سلطاتٍ مستترة. وددْتُ لو أنّ إشارتيْن عابرتَين إلى القاهرة وزمن حسني مبارك لم تحضُرا، أو وددتُ لو أنّ عينيّ لم تقعا عليهما. قد تعجبك هذه الرواية وقد لا تعجبك، لكنك في الحالتيْن مدعوٌّ إلى أن تلتفت إلى موقعٍ لها في جديد الكتابة الروائية العربية الناهضة، المحتدمة، القلقة، … الواعدة والبديعة.